お問合せの電話番号はこちら06-7506-3993

行政書士とは?~そもそも何をする人なのか、全体像をやさしく解説~

目次

実は、私自身も「行政書士」という名前は聞いたことがあっても、実際に何ができる人なのかは自分が試験を受けるようにことになるまでよくわかっていませんでした。

士業といえば、弁護士をはじめとして、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士などさまざまな専門がいます。

この記事では、その士業の一つである「行政書士」について、できるだけわかりやすく解説したいと思います。

行政書士とは、正式には「行政書士法」に基づく国家資格者で、主に「官公署に提出する書類の作成」や「その手続きの代理」、「相談業務」などを行う専門職です。

「官公署」とは、国や都道府県、市町村などの公的機関のこと。

行政書士は、各公的機関に提出する複雑な申請書類や添付書類を本人に代わりに作成し、手続きをスムーズに進めることを業としています。

その意味で、行政書士は「行政」と「国民」の間をつなぐ「橋渡し役」と言える存在です。

弁護士や司法書士が「紛争処理」や「登記」などを扱う一方、行政書士は、より日常的な生活に密着した「予防法務」の領域を担っています。

たとえば以下のようなニーズです。

このように、行政書士は法律と実務の知識を活かして、日常生活やビジネスの中の「書類で困る場面」を広くサポートします。

行政書士になるには、以下の3つのルートがあります。

毎年11月頃に全国で実施される国家試験です。

法令知識や一般知識などが問われます。

※ 行政書士試験の詳細については、「行政書士試験研究センター」を参照してください。

弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の国家資格を持っている方は、試験免除で登録できます。

※ 行政書士法 第一章第二条二項~五項に明記されています

国や地方自治体での行政経験がある方も、条件を満たせば試験なしで登録可能です。

国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

では、具体的に行政書士ができることにはどのような業務があるのでしょうか。

行政書士が作成できる書類の種類は、許認可等に関するもので、1万種類を超えるとも言われています。

ここでは、まさにその業務は多岐にわたりますが、整理すると大きく次の3つの柱に分けられます。

各種許認可や届出、登録・申請などに関する書類を、依頼者の代わりに作成・提出する業務です。

煩雑な手続きを正確・迅速に行い、ビジネスや生活上のスムーズなスタートを支援します。

契約書や遺言書、示談書など、法的効力を持つ文書を作成することで、将来のトラブル防止や権利保全に貢献します。

「予防法務」の専門家として、依頼者の意向を法的に整理し、形にする役割を担います。

書類作成や申請手続きだけでなく、

といった段階から相談可能です。

行政の制度や申請条件など、複雑な点を丁寧に説明し、手続きの流れを明確にします。

行政書士の業務は40種類以上あるといわれています。

代表的な分野を以下に紹介します。

以下に代表的な業務を列記していきます。

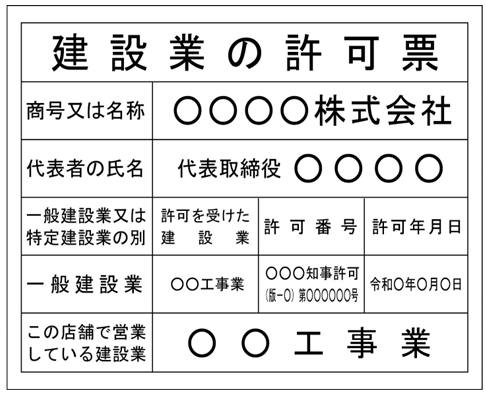

建設業を営むためには、県知事や国土交通大臣から「建設業許可」を受ける必要があります。

しかし、この申請では 経営業務管理責任者 や 専任技術者 の要件確認、過去の工事実績の証明 など、多くの書類や証明が必要です。

飲食店を開業するには、保健所に「飲食店営業許可」を申請する必要があります。

この際にには、「厨房や客席の配置図(図面)」や、衛生管理体制の計画などを整えて提出しなければなりません。

しかし、図面は基準を満たしていないとやり直しになったり、衛生管理についても細かなルールを理解していないとスムーズに許可が下りません。

中古品の売買やリサイクルショップ、ネットオークションでの取引を行うには、警察署を通じて「古物商許可」を取得する必要があります。

申請では、営業所の確認や管理者の選任要件、誓約書・住民票・身分証明書など、多くの書類を揃えなければなりません。

書類に不備があると、申請が受理されなかったり、審査が長引くこともあります。

スナック、バー、キャバクラ、パブ、ダンスホール、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店など、深夜営業や接客を伴う店舗を開業するには、警察から「風俗営業許可」を取得する必要があります。

この許可申請では、店舗の構造・設備が法律で定められた基準を満たしているか、営業所周辺が許可区域内であるか、さらに必要書類の作成や図面の提出など、多くの確認事項があります。

周辺地域との調整が必要な場合もあり、個人で行うには大きな負担となります。

訪問介護やショートステイ・デイサービスなどの介護事業を始めるためには、都道府県・市区町村から「介護事業所の指定」を受ける必要があります。

申請では、介護職員や管理者などの人員基準を満たしているか、運営規程やサービス体制が法律で定められた基準に沿っているかを確認し、膨大な書類を整備して提出しなければなりません。

要件を一つでも満たしていないと、指定が遅れる原因になります。

不動産の売買や賃貸を仲介・代理する「宅地建物取引業」を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から「宅建業免許」を取得する必要があります。

免許申請では、事務所の設置要件や専任の宅地建物取引士の配置、財務的な要件など、厳密な基準を満たさなければなりません。

必用な書類も多く、要件確認を怠ると申請が通らないケースがあります。

ホテルや旅館、簡易宿所(ゲストハウスなど)を開業する際は、保健所を通じて「旅館業許可」が必要です。

この申請では、客室の広さ・設備の基準や消防法・建築基準法など複数の法令を満たす必要があり、図面の提出や現地確認も行われます。

かなり要件が複雑なため、準備不足で許可が下りない例も少なくありません。

以下に代表的な業務を列記していきます。

自筆証書・公正証書の選択や、遺留分への配慮などのアドバイス。

遺言書は、大切な財産や想いを確実に次世代へ引き継ぐための重要な書類です。

しかし、形式や内容に不備があると、せっかく作成しても効力がなくなったり、相続トラブルの原因になることがあります。

行政書士は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかを相談しながら選び、遺留分(相続人が最低限受け取れる権利)への配慮や、将来トラブルを防ぐための内容について丁寧にアドバイスします。

認知症や知的障がいなどにより判断能力が低下した方の生活や財産を守るために、成年後見制度があります。

この制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう必要があります。

行政書士は、申立てに必要な資料整理や財産目録作成の支援、制度利用に関する流れの説明や書類作成のアドバイスを行います。

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人に生活や財産の管理を任せることができる制度が任意後見契約です。

元気なうちに契約を結んでおくことで、将来も安心して生活できます。

任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成する必要があり、その内容や範囲を明確に定めることが大切です。

内容が曖昧なままでは、後にトラブルになる可能性があります。

夫婦が離婚する際には、養育費・財産分与・面会交流・慰謝料など、離婚後の生活に大きく関わる取り決めをしっかりと合意しておく必要があります。

当然ですが、口約束のままでは、後にトラブルになる可能性が高くなります。

離婚協議書を作成し、内容を明文化しておけば、双方の約束を守る強い証拠となり、安心して新しい生活を始められます。

特に、公正証書にしておくと法的な強制力が加わり、万一のときも安心です。

家族信託は、財産の管理や承継を家族に任せる仕組みで、認知症による資産凍結の回避や、将来の相続トラブル防止に役立ちます。

委託者(財産を預ける人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の関係を適切に設計することで、柔軟で安心な財産管理が可能になります。

しかし、家族信託は制度が複雑で、どの財産を信託するか、誰を受託者にするか、受益者をどのように設定するかなど、個々の事情に合わせた設計が必要です。

内容を誤ると、思わぬ不利益やトラブルにつながることもあります。

以下に代表的な業務を列記していきます。

日本での就労や留学、家族の帯同など、それぞれの目的に応じた在留資格(ビザ)の取得・変更・更新には、複雑な書類準備と正確な申請が必要です。

例えば、就労ビザでは雇用契約や仕事内容の証明、留学ビザでは学校の入学許可証、家族滞在ビザでは身分関係の証明書など、多様な書類を揃え、適切に申請しなければなりません。

書類の不備や申請ミスは、許可が下りない原因となります。

日本で長期間安定して生活するためには、「永住許可」を取得することが重要です。

永住許可が認められると、在留期間の更新手続きが不要になり、より自由に生活や就労が可能になります。

申請には、一定年数の居住歴(通常10年以上、特例もあり)、安定した収入や納税実績、そして良好な素行(犯罪歴がないことなど)といった厳しい要件をクリアする必要があります。

必要な書類も多岐にわたり、申請書類の準備に手間がかかります。

日本の国籍を取得するためには、法務局に「帰化申請」を行う必要があります。

申請には、身分関係証明書や住居の証明、納税証明書など多数の書類を整え、また申請理由を記した動機書(帰化申請書)も丁寧に作成する必要があります。

書類に不備があったり、動機書の内容が不明瞭だと審査が長引いたり、申請が却下される可能性もあります。

行政書士は、法務局への提出書類の整備や動機書の作成を全面的にサポートし、申請準備を万全に整えます。

ただし、帰化申請の提出手続きや面接は本人が直接行う必要があり、法務局からの質問や追加資料の提出も本人対応が求められます。

外国人との結婚や離婚では、日本と相手国それぞれの法律が関わるため、必要な手続きが複雑になりがちです。

国ごとに必要書類や手順が異なり、翻訳や公的書類の整合性確認を誤ると、受理されない場合もあります。

国際結婚では、婚姻届の提出だけでなく、相手国での手続きやビザ取得が必要になることがあります。

国際離婚も同様に、離婚の効力が両国で認められるかを確認することが重要です。

以下に代表的な業務を列記していきます。

会社を設立するには、定款の作成・認証や、法務局での登記申請など複数の手続きが必要です。

さらに、事業内容によっては設立後に建設業許可や宅建業免許など各種許認可の取得も求められます。

行政書士は登記申請の代理を行うことはできませんが、定款の作成や認証手続きの支援、必要書類の整備、設立後に必要な許認可申請のサポートを行い、スムーズな設立を支援します。

登記が必要な場合には、司法書士と連携して手続きを進めます。

一般社団法人やNPO法人を設立するには、法人の目的や事業内容に沿った定款の作成、設立に必要な各種書類の整備、そして登記手続きが必要です。

また、NPO法人の場合は、認証申請や運営に関する厳格な基準が設けられており、手続きが複雑になりやすい特徴があります。

行政書士は登記申請自体を行うことはできませんが、定款作成・認証の支援や申請に必要な書類作成、所轄庁への認証申請(NPOの場合)など、設立に向けた準備段階を丁寧にサポートします。

登記が必要な場合には、司法書士と連携して手続きを進めます。

事業の成長や新規取り組みを進めるうえで、補助金の活用は大きな助けになります。

しかし、制度ごとに対象要件や申請方法が異なり、書類も細かく求められるため、採択されるためには事業計画の整理や適切な申請書作成が欠かせません。

行政書士は、事業内容に合った補助金の選定から、事業計画の整理、申請書や実績報告書の作成支援までを行います。

会社や事業の譲渡・買収(M&A)では、事業譲渡契約書や株式譲渡契約書などを適切に作成し、双方の合意内容を明確にしておくことが極めて重要です。

契約内容が不十分だと、後々のトラブルや想定外のリスクが発生する可能性があります。

行政書士は、M&Aに関する契約書の作成や内容整理について当事者の合意事項を法的に有効な形で明文化する支援を行います。

ただし、契約交渉の代理や紛争対応、登記業務は行えませんので、必要に応じて弁護士や司法書士と連携しながら進めます。

以下に代表的な業務を列記していきます。

自動車を売買したり譲渡を受けた場合、または引越しによって住所が変わった場合には、名義変更(移転登録)や住所変更(変更登録)の手続きを行う必要があります。

さらに、廃車にする際には抹消登録も必要です。

これらの手続きを怠ると、税金の請求や責任が前所有者に残ってしまうなど、思わぬトラブルが発生することがあります。

自動車を購入・登録する際には、保管場所(車庫)が確保されていることを証明する「車庫証明」が必要です。

申請では、駐車場の位置や大きさを示す配置図の作成や、警察署への申請・受領など複数の手続きが求められます。

平日に警察署へ出向く必要があるため、ご自身での手続きが難しい方も少なくないため、行政書士が配置図の作成から警察署への申請・受領までを一括して代行し、スムーズな証明取得をサポートします。

トラックを使用して貨物運送業を営むには、国土交通省(運輸支局)から「貨物自動車運送事業許可」を受ける必要があります。

許可を取得するには、営業所・車庫の基準、車両の保有状況、運行管理者や整備管理者などの人員体制といった厳格な要件を満たさなければなりません。

申請には、多くの書類や証明資料が必要で、準備不足や不備があると審査が長引いたり、許可が下りないこともあります。

普通に暮らしている中で、士業の依頼をする機会というのは決して頻繁にあるものではありません。

企業の顧問弁護士、顧問税理士の場合は、ともかく特に個人で依頼するケースはあまりなく、そのため自分が抱えている問題を誰に(どの士業に)相談すればいいのかわからない場合の方が多いのではないでしょうか。

以下に、簡単にですが、主な士業とその業務内容、そして行政書士との違いについて記載をしていますので、参考にしてください。

行政書士と似た分野で活動する士業としては、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などがあります。違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| 士業 | 主な業務内容 | 行政書士との違い |

|---|---|---|

| 弁護士 | 裁判、紛争対応、契約交渉 | 裁判代理が可能なのは弁護士のみ |

| 司法書士 | 登記、簡易裁判所での代理 | 不動産・法人登記を扱える |

| 税理士 | 税務申告・税務相談 | 税金の計算・申告代理が可能 |

| 社労士 | 労働・社会保険手続き | 労務・雇用管理の専門家 |

行政書士に相談することには、次のようなメリットがあります。

① 費用が比較的リーズナブル

② 初回相談が無料だったり、弁護士よりも手軽に相談しやすい料金体系が多い

③ まだ争いになっていない段階”で対応できる

④ 書類を通じて問題を未然に防ぐことが得意

⑤ 「書類を作る」だけでなく、「制度を理解して整理する」ことも得意

⑥ どんな制度を使えばいいか?から一緒に考えてくれる存在。

行政書士は、暮らしの中で生まれる「申請」「契約」「証明」などの書類を扱い、人と社会・行政の橋渡しをするプロフェッショナルです。

名前は聞いたことがあるけど、何をしているか分からなかった…という方も、この記事で少しイメージが湧いたのではないでしょうか。

もし、「手続きが難しい」「自分で調べる時間がない」「法的に問題が起きないようにしたい」と思ったら、行政書士に相談してみるのも一つの選択肢です。

「書類」の専門家である行政書士は、あなたの想いを“形”にするお手伝いをいたします。